新学部始動に寄せて

デジタル共創研究センター センター長

デジタル共創学部 教授 就任予定

国際社会学部長 教授

デジタル共創学部長兼教授 就任予定

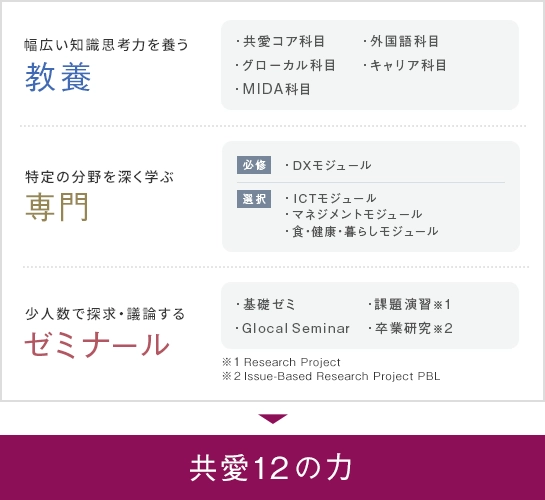

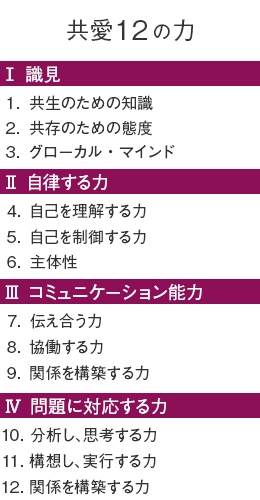

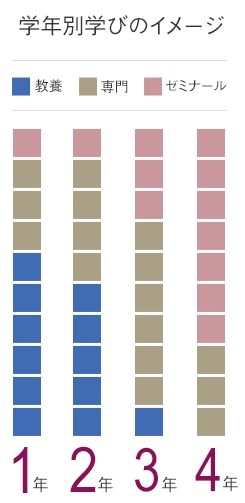

本学部の目的は、デジタル技術を活用して、他者と共にWell-Beingな社会を創造できる人材の育成です。様々な問題を抱える現在の社会では、一つの分野の知識だけでなく、複数の分野の知識を集約し、課題の解決や価値の創造をめざしていくことが求めらています。こうした社会の軸となるのが、他者と協働して価値を創造していく「共創」と、情報通信技術(ICT)により、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」であると、本学部では考えています。 最先端の学びを実現するための新校舎です。大小の教室のほか、デジタル×食の学びを実践するキッチンスタジオ、食や健康を研究する実験室、電子工作や3Dプリント、モーションキャプチャ、ドローン等の学びに活用するFab-Labなどを設け、多様な分野のDXを学ぶことができます。 教養・専門・ゼミナールの融合学修により、本学のディプロマポリシーである「共愛12の力」を身に付けていきます。 本学が社会から高い評価を得ているActive Learning、Problem Based Learning、共生のための知識・態度を身につける全学共通教育(共愛コア、Glocal科目など)と、DXの基盤となる数理・ICT・データサイエンス・AIの科目によって「デジタル共創人材」の基礎を固めます。デジタル時代の共創人材を育成

情報通信技術・デジタル技術をビジネス、環境、人々の生活に浸透させ、新たな価値を創造していくための学びと、「共愛=共生の精神」という理念のもと、共愛学園前橋国際大学がこれまで培ってきた他者と協働するための知識・態度を育む、それが「デジタル共創学部」です。

企業との連携による 実践的教育プログラムを提供

アクセンチュア株式会社

アクセンチュア株式会社

アクセンチュア・アドバンスト・テクノロジーセンター前橋についてはこちら新学部の学びを充実させる新6号館(KYOAI CO-INNOVATION HUB)

さらに、外部機関との連携や学生だけのプロジェクトで活用するプロジェクトブース、研究室ごとに設けられた学生スペースがあり、基礎の学びからDXでの課題解決までCO-INNOVATION HUBが拠点となります。教養・専門・ゼミの融合学修で「共愛12の力」を育む

4年間の学びを記録・自己評価できる独自のeポートフォリオシステム(KYOAI Carrer Gate:KCG)に取組を記録・蓄積し、自身の活動を振返ります。

最先端のモジュールカリキュラム

専門科目は学びの専門ごとに複数のモジュール(Discipline Module)で構成し、興味関心やめざす方向に合わせてモジュールを1つ選択することによって専門性を深める最先端のカリキュラムのカタチを採用します。

共通分野となる「DXモジュール」は全員が修得します。それに加えて、ビジネス領域のDXを学ぶ「マネジメントモジュール」、食や環境、地域社会のDXを学ぶ「食・健康・暮らしモジュール」、そしてDXのためのICTの専門性を高める「ICTモジュール」から選択、修得していきます。こうした学びを土台として「Issue-Based Research Project PBL」において社会や学術における課題を探究し、価値を共創できる人材に成長します。

専門科目一覧

領域 1年次 2年次 3年次 【必修】

DXモジュールDX知識の基礎を学ぶ<Lv1>

DX事情Ⅰ/Ⅱ

情報倫理

情報セキュリティ

経営学

経営情報論Ⅰ<Lv2>

データサイエンス実践Ⅰ/Ⅱ

データ構造とアルゴリズムⅠ

インターネット

経営情報論Ⅱ

DXと政策

アーキテクト論

インターネットデータ収集技術

アートとメディア<Lv3>

DX特講

デジタルイノベーション論

テキストマイニング

地理情報

デジタル技術とヒト

デジタルプロジェクト管理

オペレーションズ・リサーチ

デジタルコンテンツ・メディア制作論【選択】

ICTモジュールDXのためのICTの専門性を高める

3つのモジュールから

選択<Lv1>

プログラミングⅠ/Ⅱ

データ構造とアルゴリズムⅡ

コンピュータグラフィックス

通信技術とコンピュータネットワーク

オペレーティングシステム

人工知能の活用

データベース<Lv2>

プログラミングⅢ

システム開発総合演習Ⅰ/Ⅱ

データ構造とアルゴリズムⅢ

サイバーセキュリティ

計算機アーキテクチャ(ハードウェア)

情報理論

コンピュータネットワーク演習

UI/UXデザインとメディア【選択】

マネジメントモジュールビジネス領域のDXを学ぶ<Lv1>

マーケティングリサーチ

経営管理論

ビジネスデータ処理演習

情報産業論

時事経済

ものづくり産業論

サービスマネジメント

デジタルアカウンティング(会計)<Lv2>

ビジネスモデル論

価値創造論

情報管理論

サービスサイエンス

クオリティマネジメント

グローバルビジネスと情報

データドリブンマーケティング

オペレーションズ・マネジメント

イノベーション・ベンチャー【選択】

食・健康・暮らしモジュール食、環境、地域社会でのDXを学ぶ<Lv1>

おいしさの科学

フードデータサイエンス

ヘルスデータサイエンス

環境データサイエンス

ウェルビーイングと社会

ライフサイエンス入門

地域情報化論<Lv2>

フードテクノロジー

ウェアラブルテクノロジーとヘルスケアデータ解析

フードエコシステム

フードパッケージングと品質管理

運動生理学

スマートシティと都市開発

フードトレーサビリティ

スマートクック(次世代調理)とネクストレシピ

スポーツ栄養とヘルスケアレシピ

ライフサイエンス演習主な指導教員

KOKURYO Jiro

ハーバード大学経営学大学院

博士課程修了/博士(経営学)

日本における経営情報学の第一人者であり、“人にやさしいDX”をめざす。2026年4月より副学長兼新学部教授に就任予定。

経営情報論、アーキテクト論、デジタルイノベーション論

MURAYAMA Kenya

明治大学大学院

博士後期課程修了/博士(商学)

ビジネスモデル論、情報管理論、サービスサイエンス

UEHARA Hiroshi

筑波大学大学院

博士後期課程修了/博士(経営学)

インターネットデータ収集技術、テキストマイニング、フードデータサイエンス

UMEJIMA Masaki

慶應義塾大学大学院

博士課程修了/博士(政策・メディア)

情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、環境データサイエンス

OGASHIWA Nobuo

北陸先端科学技術大学院大学

博士後期課程修了/博士(情報科学)

インターネット、コンピュータグラフィックス、コンピュータネットワーク演習

TADOKORO Atsushi

慶應義塾大学大学院

修士課程修了/修士(政策・メディア)

アートとメディア、デジタルコンテンツ・メディア制作論、人工知能の活用

NAGAI Maki

群馬大学大学院

博士後期課程修了/博士(医学)

運動生理学、ヘルスデータサイエンス、ウェアラブルテクノロジーとヘルスケアデータ解析

KIMURA Yumi

共立女子大学大学院

修士課程修了/家政学修士

おいしさの科学、フードエコシステム、フードパッケージングと品質管理

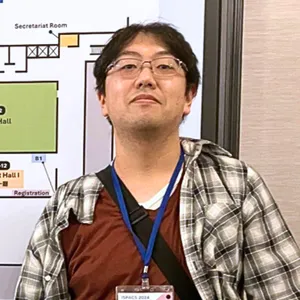

WATANABE Kosuke

慶應義塾大学大学院

修士課程修了/修士(政策・メディア)

地理情報、データベース、チーム開発演習

KOMATSU Minoru

前橋工科大学大学院

博士前期課程修了/修士(工学)

データ構造とアルゴリズム、情報処理概論、プログラミング

MIURA Kana

東北大学大学院

博士前期課程修了/修士(生命科学)

地域食育実践、ライフサイエンス入門、ライフサイエンス演習